"Эпистолярный роман длиной в полвека": Ольга Воронина о "Письмах к Вере" Набокова

На днях в издательстве Corpus вышел сборник писем Владимира Набокова к жене Вере. В них блестящий, ироничный и взыскательный Набоков предстает в новом свете — как чуткий собеседник и заботливый муж.

Мы попросили рассказать об этой книге Ольгу Воронину, составившую (вместе с Брайаном Бойдом) комментарии к настоящему изданию, в прошлом — заместителя директора Музея В.В. Набокова (СПб.), в настоящее время — попечителя Литературного фонда Владимира Набокова, автора книги "Тайнопись: Набоков, архив, подтекст" (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023).

Когда в 2001 году Дмитрий Владимирович Набоков приехал в Санкт-Петербургский музей В. В. Набокова, Ника Стрижак пригласила его побеседовать в эфире. Программа, выходившая на канале "Культура", называлась "Наобум", и именно это название, а не Никины остроумные вопросы, вызвало приступ ностальгического смеха у сына писателя. Вернувшись из студии в музей, он посетовал: "Наобум, наобум… в нашей семье туалетную бумагу называли туабум… Не мог не думать об этом во время интервью. Чуть не испортил всю беседу".

Это свидетельство существования домашнего языка Набоковых — особого речевого и бытового кода их семьи — не раз приходило мне на ум, когда я разбирала рукописи, а потом, вместе с Брайаном Бойдом, комментировала и переводила на английский письма, открытки и записки Набокова к жене, содержащие немало словечек с необычным, как бы на ребро поставленным звучанием и сопутствующим звуку слегка смещенным смыслом. Слова-перевертыши в "Письмах к Вере" соседствуют со словами, в которых вдруг появляется смешное пришепетывание ("щенуша", "насекомышь", "любимыш"), обнаруживается оплетенный русскими морфемами иностранный корень ("спинстерша", "хинтики", "эмиграциозный", "груневальдовал") или, как хвост, чудовищно распушается суффикс ("скучноватость", "рябченыш", "таракаша").

В 1926 году двадцатисемилетний Набоков называет двадцатичетырехлетнюю Веру Евсеевну "кустиком" и "скунсиком", "тюфкой" и "комариком", "обезьянысчем" и "гусенькой", а порой и взывает к ней, как к скребущемуся в уголке грызуну: "Тушканысч мой баснословный…"; "Мысч, мыс-ш-с-ч-щ-с-ш". Самим прозвищам дается название "эпистолярики", письмо превращается в "письмыщ", вафли в "вафлища", уроки в "урокишки", а стихотворение в "стихотворенысч". Ничто из написанного не возникает у Набокова наобум, но как мастерски ему — тогда почти нищенствующему, озабоченному и своим (не всегда очевидным) литературным успехом, и здоровьем жены — удается создать у любимой женщины ощущение добродушной беспечности, ребяческой очарованности миром, парения над бытом!

Эпистолярный роман длиной в полвека — это история брака, в котором были не только трепет и нежность, но и утраты, измена, бегство от смертельной опасности. Иногда, как во время любовной связи с Ириной Гуаданини в 1937 году, Набоков в письмах беспощадно кривит душой, юлит и путается. Тогда же он выдумывает пару двойников для сообщения жене о доходах от выступлений и публикаций в обход немецкого налогового управления. Игра в alter ego захватывает: она удобна и обольстительна, самый ее кураж фантастичен. Вера Евсеевна чувствует обман, сердится и из последних сил держит оборону, отчего письма той поры обретают интонацию сбивчивого разговора по телефону, в котором голос второго собеседника заглушен. Эту часть переписки было мучительно и читать в рукописи, и снабжать примечаниями — в немалой степени потому, что в ней набоковская маска скрывает лицо человека, который отчаянно осознает как угрозы национал-социализма, так и ужас своей неверности, но не может найти языка для передачи этих чувств.

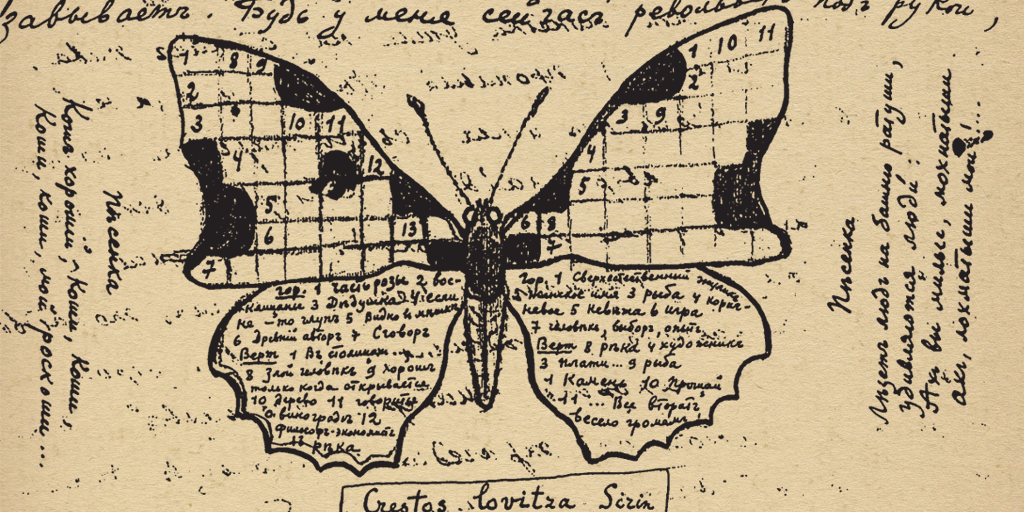

Но если за достоверность фактов в письмах к жене Набоков отвечает не всегда, достоверность присущего ему ощущения предопределенности, судьбоносности, надмирности их любви бесспорна. Она проступает внутри, поверх и между строк: в застрявшей посреди страницы поэтической цитате, рисунках сначала для Веры, а затем для маленького Дмитрия, рифмованных посланиях на домашние темы: "Кушай, моя радость, / Этот виноградость!" Или в передаче Набоковым сна в письме от 12 июля 1926 года, где его самопонимание неотделимо от образа той, что всегда рядом, хотя на время и увезена родителями в далекий санаторий:

Я не мог, когда проснулся, вспомнить весь сон, но я чувствовал, что в нем было что-то очень хорошее; как иногда чувствуешь, не открывая глаз, что на дворе солнце, — и потом неожиданно, уже к вечеру, снова задумавшись над этим сном, я вдруг понял, что то хорошее, восхитительное, что скрывалось в нем, была ты, твое лицо, одно твое движенье, — мелькнувшее через сон и сделавшее из него нечто солнечное, драгоценное, бессмертное. Я хочу тебе сказать, что каждая минута моего дня как монета, на исподе которой — ты, и что если б я не помнил тебя каждую минуту, то самые черты мои изменились бы — другой нос, другие волосы, другой — я, так что меня просто никто бы не узнавал. Моя жизнь, мое счастие, мой милый чудесный зверь <…>.

Это признание проливает свет на набоковскую поэтику чудесных метаморфоз в жизни и литературе, а также на его необычайно сложную метафизику. Одновременно оно указывает на "своенравные прозвания", данные Набоковым жене, как на ключ к особой интонации, любовной и семейной обособленности их, пусть для нас и оставшейся односторонней, переписки. Как и у Баратынского, странные словечки в "Письмах к Вере" дышат "детской нежностью". При этом задуманы они не для одной лишь ласки, но и для ожидающей обоих — разделенной — вечности:

Где нет образов, где нет

Для узнанья, друг мой милый,

Здешних чувственных примет,

Им бессмертье я привечу,

Им в тебе воскликну я,

И душе моей навстречу

Полетит душа твоя.

О. Воронина

Ниже приводим несколько писем, вошедших в книгу.

77. 17 июля 1926 г.

Берлин — Санкт-Блазиен

17–vii–26

Кошенька,

(кажется, маленькие повторяются, но у меня нет списка уже пущенных в ход, так что ничего не поделаешь). Утром пахло скипидаром, оттого что маляры сияющей на солнце красноватой краской мазали перила балконов налево от моих окон. Я надел все беленькое и поехал на мое озеро. Небо было безоблачно и наложило на меня еще один слой загара. Там купил и съел большой, бородавчатый, изогнутый соленый огурец. Человек с татуированной по локоть рукой разносил их в ведре, восклицая: "Зауер-юркен, зауер-юркен!" Вернулся я, обедал: битки и безымянное жэлэ (и простоквашка, оставшаяся от вчерашнего молока). Затем написал письмо к маме, затем поплыл на теннис. Жарища была страшная. Вернулся около шести, побаловался холодной водицей, полежал. В "Руле" рецензия о вечере-суде. Написала Раиса, и очень мило написала. Поплыл на Регенсбург.<ерштрассе> — хотел там поужинать, чтобы оттуда прямо пойти к Тартарам, — но хозяйка — кстати сказать, похожая на старого суслика — объявила мне, что никого нет дома. Я побродил (нынче надел faute de mieux ажурные бальные носки) по вечерним улицам, покурил в сквере и не торопясь (около половины девятого) отправился к Татариновым, где Гуревич читал длинный и довольно занятный доклад о современной живописи (чтенье анкет будет в субботу). Были Ландау, она — в совершенно уморительном платье из каких‑то лоскутков, розовеньких, белых, кружевных, с несимметричными вышивками-цветочками. Маленькая птичья голова с седыми колбасками локонов, сзади спадающими на шею, была тоже очень комична, — но комичнее всего были пелеринки, которые она надела уходя, и высокая, слоеным колпаком, малиновая шляпа. Ни дать ни взять старенькая средневековая фея. А на вопрос "Какой ваш самый памятный сон?" и Гуревич, и я написали случайно одно и то же: Россия. Вернулся я поздно — и хотя очень устал, все ж таки (как говорит Голубев) пишу к тебе, моя Кошенька. Скоро ты приедешь! Скоро ты приедешь! Милейший уже спит, так что задачки сегодня не будет. Скоро ты приедешь!

Я люблю тебя. Я тебя жду. Моя кошенька, я люблю тебя… И почему ты не пишешь?

В.

160. 20 января 1937 г.

Брюссель — Берлин, Несторштрассе, 22

Душенька моя, снег на крыше вагона начал вскоре таять — и вдруг: закапали лампочки, постепенно потопляя купе. На границе оказалось, что Анюточка была совершенно права: чиновник смертельно обиделся на булавки, которыми были скреплены внутренние ремни, и был обмен грубостей, закончившийся ком- промиссом: он отстегнул левую, я — правую. Со злости все распотрошил. Потом налезло много веселых бельгийских коммивояжеров, говорили о телосложении знакомых дам и о процентах. Pendant que l’avoine pousse, le cheval crèvera, — заметил один по какому‑то поводу. У Зиночки — чудесно. Я выспался в мягкой постели, в великолепной комнате. Меня все обнюхивает желто- глазый волк.

Я хотел еще много написать, но вижу, не успею. Предпочитаю так отослать. Люблю тебя, его. Анюту поцелуй.

В.

87. 16 мая 1930 г.

Прага — Берлин

Мой нежный зверь, моя любовь, мой зелененький, с каждым новым бесписьменным днем мне становится все грустнее, поэтому я тебе вчера не написал и теперь очень жалею, прочитав о лебеди и утятах, моя прелестная, моя красавица. Ты всегда, всегда для меня тиргартенская, каштановая, розовая. Я люблю тебя. Тут водятся клопики и тараканы. Только потушил вчера — чувствую на щеке шмыглявое присутствие, усатенькое прикосновенье. Зажег. Таракаша. А на днях был на вечере «Скита поэтов». Возобн<ов>ил дружественные отношенья с Чириковым, Кадашевым, Немировичем-Данченко. Он очень старенький, Немирович. Познакомился с лысым евреем (тщательно еврейство свое скрывающим), «известным» поэтом Ратгауз.<ом> Стихи читал Эйснер, под Гумилева, с «краснорожими матросами», «ромом» и «географической картой», полные новейших клише, очень звонкие, одним словом, ты понимаешь, какая это гнусность. А с Ратгаузом я совершенно не знал, о чем говорить, неловко говорить с человеком, чье имя стало нарицательным для дурных поэтов. Он мне сказал между прочим: «Вот вас сравнивают со мной…» Трогательно и гадко. Читали много молодых поэт<ов> и поэтесс, так что я себя чувствовал как на наших «поэтических» собраньях, все то же самое, тошно. Целую тебя, мою милую, мою душеньку. Мне пришло в голову, что Baudelaire никогда в действительности не видел «jeune éléphant», правда? Ну конечно, были всякие «среди нас присутствует…», «наш дорогой гость…» и т. д. При этом Кирил<л> становился малиновым. Но интереснее всех поэтов и писателей был для меня Федоров, еще один энтомолог, очень страстный и знающий, мы с ним сразу соловьями запели, к некоторому недоуменью присутствующих. Подумай, недавно его большую коллекцию продали за долги, он совершенно нищий. Не знаю, буду ли я читать «Пильграма» во вторник. Первую главу «Согл <ядатая>» прочту непременно (он у мамы есть). Ольга еще не изволила явиться. Прочту несколько стихов. Кирилл хорошо учится. Никаких технических позывов у него нет. Он хочет быть естественником, бороться, например, с малярией в Африке. Были всей семьей в кино, видели ту картину, о которой так забавно говорил Шерман (кольцо, сползающее с пальца по мере «паденья» женщины). Мама мне подробно подтвердила то, что об одном старике и одной старухе рассказывала Раиса. Мама это, оказывается, таила пятнадцать лет, и был один очень крупный скандал в Берлине. Генерал Долгов (читавший свой рассказ), как бабушка, говорит «spleutni». Сейчас вошла Еленочка и с невинным лицом спросила, где находится Фламандия. Ах, мое счастие, как мне нестерпимо без тебя. Ты моя жизнь. Трудно будет выдержать приближение к анхальтерову вокзалу. Ты деньги получила? Милое мое, как я тебя целую…

В.

Мама тебя целует. Кланяйся хозяевам (и вообще, по получению каждого моего письма сразу кланяйся). Анюте привет. Шерману и Каминкам — тоже.

Приписка в верхней части первой страницы письма, перевернутой вверх ногами.