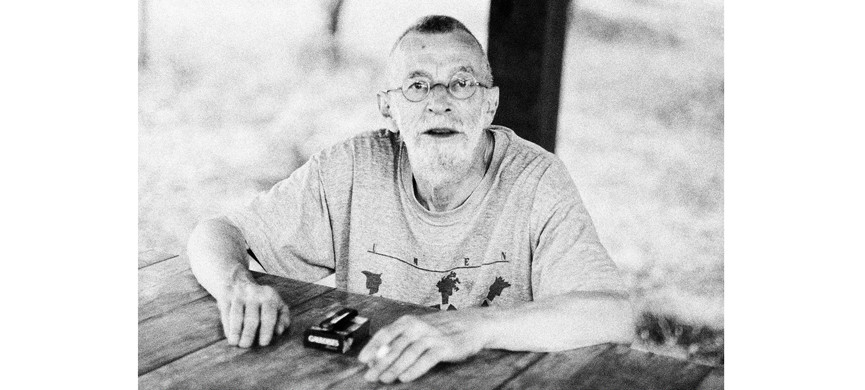

Карточный домик Рубинштейна

Лев Рубинштейн для всех, прежде всего, поэт. Его "стихи на карточках" — лаконичные и чёткие, как и положено всякой картотеке. Но при этом они — не только не сухие, но и очень нежные, сентиментальные в лучшем понимании этого слова. Старые фотографии, детство, семья — вот тематический круг этих стихов.

В прозе Лев Рубинштейн дебютировал в середине 90-х, будучи уже известным, признанным поэтом. Этот дебют был органически встроен в исторические и культурные особенности эпохи: появилось множество новых изданий, а старые газеты и журналы наконец отказались от прежней трескучей советской риторики, заговорив с читателем на человеческом языке. На фоне таких перемен стал развиваться жанр колонки — то есть скорее эссе, нежели статьи. Это была интерпретация личного опыта, негромкого, почти интимного разговора с читателем, однако отнюдь не лишённого важных, общественно значимых смысловых акцентов. Такими и были колонки Льва Рубинштейна — сначала в журнале "Итоги", а затем и во множестве других изданий, бумажных и электронных. Книга "Что слышно" — самое полное собрание этих колонок с конца прошлого века по сей день. По сути, такая прозо-поэтическая летопись.

28

"И Африка, и свинка, и доктор Айболит"

29

Там сейчас который час примерно?

30

"И свет повсюду тухнет, и в горле ватный ком"

31

Что, правда? Это тебе действительно приснилось?

32

"И радио на кухне о чем-то о таком"

("Карточки" из стихотворения "Лестница существ")

"Помните, как Рубинштейн читал свои стихи с маленьких карточек? Они и издавались так же, толстенькими пачками маленьких бумажек, которые надо было перебирать, словно игральные карты. Это для паузы. Чтоб слушатель/читатель вник и сверил свои ощущения с авторскими. По тому же принципу издавались и эти эссе — в бумажных или сетевых журналах: текст, недельная пауза, снова текст". Так написал в послесловии к "Что слышно" Григорий Чхартишвили, известный нам как Борис Акунин.

Но не только "карточность" и одновременно полнота мировосприятия роднит прозу и стихи Рубинштейна. Перед нами разные проявления одного литературного метода — очень авторского и оригинального. Говоря о своих стихах, Рубинштейн всегда подчеркивал, как важен для его стихов гул эпохи: обезличенные словечки, штампы — максимально стёртые, неиндивидуальные, но поэтому и выражающие дух времени. Они же проступают и в его эссеистике. "Обрывки подслушанных разговоров, какофония и эхолалия, мелькание ярких и тусклых жанровых сценок, несущественные детали, спонтанные эмоции, незаглушенные запахи — одним словом, духи и духи нашего времени", — характеризует это явление Акунин. А надо всем этим или во всём этом — лирический герой, наблюдательный, чувствительный и нежный.

Первые эссе Льва Рубинштейна роднила с его стихами и одна из магистральных тем — воспоминания детства, военного и послевоенного времени, в дымке памяти очищающегося от исторического трагизма, наполненного благодарностью и любовью к родным.

"Ну разумеется, радио. Радио, неизбежно висевшее на кухонной стене и не умолкавшее ни на миг, пело и играло нам эти песни с утра и до позднего вечера. Это не было ни искусством, ни культурой, ни поэзией, ни музыкой. Это было чем-то существенно большим — неумолчным фоном повседневности. То есть самой повседневностью, неотделимой от чистки картошки или купания младенца в корыте, коммунальной склоки или запаха маминого борща. Но и не только радио. Разве ж забудешь одноногого дядю Сережу, которого на все семейные праздники вся квартира зазывала с его трофейным аккордеоном. Это такое было счастье! Для детей особенно. Для взрослых, кажется, тоже. “И пока за тума-а-нами видеть мог паренек”, — пел дядя Сережа, и все ему подпевали", — пишет Лев Рубинштейн в эссе "Праздник возвращенья".

Новое время — новые песни. Примерно до середины нулевых годов обращение Льва Рубинштейна к советскому прошлому было личным, неидеологическим. Однако затем предметом его анализа становится советский новояз пропаганды — и не сам по себе, а в сравнении с языком современных СМИ, тоже обращающихся к находкам Оруэлла как к рекомендации, однако уже изнутри новой, отнюдь не советской эпохи. Колонки разных лет в книге не датированы и разделены по главам тематически, но читатель, хотя бы поверхностно знакомый с творчеством Рубинштейна, может угадать, когда написан тот или иной текст.

"На новом языке заговорили большевики. Вот и случилась революция, вследствие стремительных и бурных риторических мутаций давшая народу до сих пор горячо любимого товарища Сталина, успешно — в полном соответствии с глубинными народными чаяниями — исполнившего роль “отца”. В данном случае — отца народов. Он пробудил к новой жизни всю мощную и вечно актуальную темную архаику, временно, хотя и бурно припорошенную буквальным, наивным пониманием “мировой революции”, “братства народов” и “светлого будущего всего человечества”. Поэтому он и был, и остается — безо всякой иронии, безо всяких кавычек и в соответствии с нынешней терминологией — эффективным менеджером. Так что не извольте сомневаться, что в словаре синонимов современной российской политмагии “эффективный менеджер” (соврем.) является наиболее близким синонимом “великого гения всех времен и народов” (устар.)". Это из эссе Рубинштейна "Модернизированная магия".

В эссе "Пляски и книги" в качестве подлежащего прочтению знака времени предлагается такая новость: "90-летний Адолек Корман, выживший в нацистском лагере смерти, вернулся в Освенцим и Дахау, чтобы вместе с внуками станцевать там". Сознание травмированное, запутанное пропагандой, требующее звериной серьёзности в отношении к трагедии, видит в этом "кощунство". Однако правильным прочтением знака оказывается чувство победы, ликование посрамившего карателей человека: ведь не только он выжил, вместе с ним танцуют его внуки — "окончательное решение еврейского вопроса" не удалось.

"Канцлер Германии встал на колени в Варшавском гетто. Бывший узник нацизма, выживший и доживший до девяноста лет, станцевал в Освенциме. Европейская культура второй половины ХХ века опасливо озиралась и продолжает озираться на прославленную формулу “Возможна ли поэзия после Освенцима”. Теперь можно сказать, что и танцы, и книги, и многое прочее уже существуют после “поэзии после Освенцима”", — пишет Лев Рубинштейн.