Дон Делилло: "В детстве я читал только комиксы"

Наши друзья из Pollen Fanzine перевели большое интервью с Донном Делилло, которое он дал The Paris Review осенью 1993. С их разрешения мы приводим ниже часть разговора с американским писателем.

Новый роман Дона Делилло "Ноль К" уже вышел в издательстве Corpus.

The Paris Review. Don DeLillo, The Art of Fiction No. 135 (fall 1993)

Интервью: АДАМ БЕГЛИ

Перевод: АЛЕКСАНДРА САМАРИНА

От человека, которого называют "главным шаманом параноидальной школы американской прозы", ждешь некоторой нервозности.

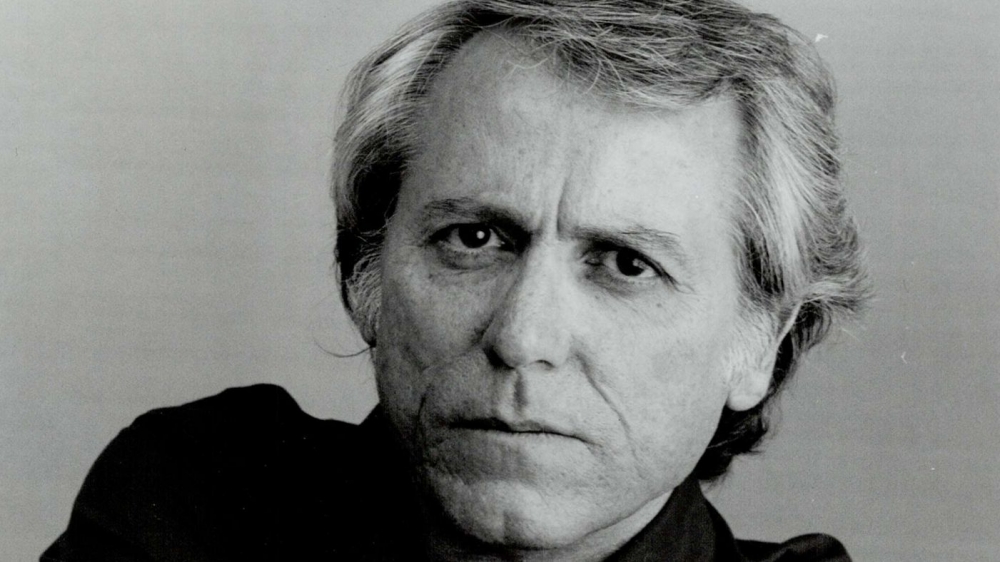

Впервые я встретился с Доном Делилло в ирландском пабе на Манхэттене — нам предстоял разговор, который мой собеседник заранее назвал "глубоко преждевременным". Дон оказался высоким, стройным седым мужчиной в квадратных очках с коричневой оправой. Глаза, увеличенные толстыми стеклами, неустанно бегают туда-сюда, но во взгляде совершенно отсутствует хитрость. Делилло смотрит вправо, влево; то и дело оглядывается.

Но его внешнее беспокойство не имеет ничего общего с тревогой. Делилло — добросовестный наблюдатель, который внимательно ищет детали. За несколько часов нашего интервью, за которые мы успели пообедать, посетить выставку Ансельма Кифера и выпить в убийственно пафосном баре, я обнаружил, что передо мной человек добрый, щедрый и внимательный — а ведь эти качества несовместимы с рефлекторной обеспокоенностью параноика. Делилло не напуган, он сосредоточен. Улыбается он несмело, а смеется неожиданно.

Его семья перебралась в Штаты из Италии. Он родился в 1936 году, в итало-американском районе Бронкса. Здесь же прошла его юность. Дон учился в Cardinal Hayes High School, затем окончил Фордхемский университет, где изучал визуальные коммуникации; недолго проработал копирайтером в знаменитом рекламном агентстве Ogilvy&Mather. Сейчас он вместе с женой живет недалеко от Нью-Йорка.

Первый роман Дона Делилло, "Американа" (Americana), вышел в 1971 году. Работа над ним заняла около четырех лет. В то время писатель жил в крошечной студии на Манхэттене. После выхода дебютной книги Делилло продолжил активно работать и за семь лет опубликовал еще пять романов: "Крайняя зона" (End Zone, 1972), "Грейт-Джонс-стрит" (Great Jones Street, 1973), "Звезда Ратнера" (Ratner’s Star, 1976), "Игроки" (Players,1977) и "Бегущий пес" (Running Dog,1978). Продавались они плохо, но у Делилло появилась своя читательская аудитория — небольшая, но преданная.

В восьмидесятых все изменилось. Роман "Имена" (The Names,1982) вызвал сильнейший интерес у читателей и критиков. "Белый шум" (White Noise, 1985) получил Национальную книжную премию. "Весы" (Libra, 1988) стали бестселлером. За роман "Мао II" Делилло в 1992 году удостоился Фолкнеровской премии. На тот момент он успел написать и две пьесы: "Инженер лунного света" (The engineer of Moonlight) (1979) и "Комната отдыха" (The Day Room) (1986).

Осенью 1992 года у нас с Доном Делилло произошло несколько встреч, и каждая записывалась на диктофон. В итоге получилось восьмичасовое интервью, которое и легло в основу этого текста.

АДАМ БЕГЛИ: Есть ли у вас соображения, зачем вы стали писателем?

ДОН ДЕЛИЛЛО: Есть, но я не уверен, что согласен с ними. Может, я хотел научиться мыслить. Писательское творчество — это концентрированная форма мышления. Даже сегодня мне порой нужно написать о некоем событии, чтобы понять, что я о нем думаю. Может, мне хотелось найти более жесткие методы мышления. Если говорить о раннем писательском опыте, в то время сила языка помогала мне не погрязнуть в болоте взрослости, дать определение всему, что меня окружает, емко сформулировать сложное. Нужно помнить, что писать удобно. Для этого требуются простейшие инструменты. Молодой автор замечает, что с помощью слов и предложений, написанных на куске бумаги, который стоит меньше пенни, куда проще найти свое место в мире. Слова на странице — вот все, что ему нужно, чтобы отделить себя от окружающего хаоса, от людей и улиц, от гнетущей атмосферы и тягостных эмоций. Он учится думать об этом, сопрягать слова с новыми ощущениями. Творчество стало для меня безымянной потребностью — и случилось это не без влияния авторов, книги которых я читал.

— Вы много читали в детстве?

— Нет, вовсе нет. Только комиксы. Наверное, поэтому у меня отсутствует повествовательный задор, склонность выдерживать определенный нарративный ритм.

— А в подростковом возрасте?

— Сперва мало. "Дракулу" в четырнадцать. И трилогию про Стадса Лонигана, которая научила меня тому, что даже моя жизнь может стать объектом писательского изучения. Это было невероятное открытие. Потом, в восемнадцать, я устроился на летнюю подработку в парк. Я должен был следить за порядком на детской площадке. Мне велели носить белую футболку, коричневые штаны, коричневые ботинки и казенный свисток на шее. Но вместо этого я надевал синие джинсы и клетчатые рубашки, свисток прятал в карман и просто просиживал целые дни на скамейке, прикидываясь обычным посетителем. Тогда-то я и прочел Фолкнера — "Когда я умирала" и "Свет в августе". Да еще и деньги получил. Позже я познакомился с текстами Джеймса Джойса, благодаря которым и научился замечать великолепие языка, чувствовать красоту и жар слов, ощущать, что у каждого слова есть своя жизнь и история. Я смотрел на фразу в тексте "Улисса" — хотя, возможно, тогда я еще не добрался до "Улисса и прочел только "Портрет художника в юности", — или на фрагмент из "Моби Дика" или из романов Хемингуэя — его я тогда точно читал, — и перед глазами несся мощный поток прозрачной воды, маршировали по дорогам солдаты, поднимая пыль, которая оседала на листьях деревьев. И все это в Бронксе, на детской площадке.

— Вы выросли в итало-американской среде. Влияет ли это на ваши тексты, в частности, на опубликованные романы?

— Разве что на ранние рассказы. Думаю, среда повлияла на романы лишь в том смысле, что подарила мне ракурс, с которого я вижу происходящее дистанцированно, менее фрагментарно. Не случайно мой первый роман называется "Американа". Это была личная декларация независимости, заявление о том, что меня интересует картина жизни в целом, культура в целом. Америка была и остается иммигрантской мечтой, и меня, как сына иммигрантов, привлекли перспективы, из-за которых мои родители (и их родители) сюда и переехали. Эта тема позволила мне показать широту, которой не было в моих ранних рассказах; широту и свободу. Тогда мне было уже сильно за двадцать, и я давно покинул улицы, на которых вырос. Но не навсегда. Я хочу писать об этом времени. Нужно только подобрать правильную форму.

— Что вдохновило вас взяться за "Американу"?

— Чаще всего я не запоминаю, где и когда идея впервые приходит мне на ум, но с "Американой" получилось иначе. Мы с парой друзей решили поплавать на лодках в заливе Мэн и причалили у небольшого островка Маунт-Дезерт. И пока я сидел на рельсах и ждал своей очереди в душ, краем глаза я заметил метрах в пятидесяти от нас одну улочку: красивые старые дома, аккуратные линии деревьев — вязов и кленов. Было тоскливо и тихо — казалось, улицу гнетет ее собственная тайная печаль. Меня накрыло ощущение, что мне вот-вот что-то откроется. Это было за один-два месяца до начала работы над книгой и за два-три года до того, как я придумал название "Американа", но на самом деле все стало ясно уже в тот миг; когда вроде бы ничего и не произошло, когда чисто зрительно ничего не изменилось, когда я не увидел ничего такого, чего не встречал бы раньше. В то мгновение время будто замерло, и я понял, что должен написать о человеке, который приходит на такую улицу или живет на ней. И не важно, в каком направлении разовьется роман дальше — по-моему, мне удалось воссоздать образ этой тихой улочки как контрапункта, как утраченной невинности.

— Как вы думаете, повлиял ли на развитие вашей писательской карьеры тот факт, что как романист вы дебютировали довольно поздно, ближе к тридцати?

— Я с удовольствием взялся бы за романы раньше — но, видимо, не был готов. Во-первых, мне не хватало амбиций. Может, у меня в голове и были идеи для крупного произведения, но писал я мало, не ставил перед собой никаких целей, не жаждал довести дело до конца. Во-вторых, я плохо себе представлял, что значит быть серьезным писателем. Это понимание появилось у меня не сразу. Даже когда работа над большей частью первого романа была закончена, у меня еще не было надежной, рутинной системности. Я писал от случая к случаю, иногда ночью, иногда днем. Я слишком много времени тратил на другие дела — или на безделье. Душными летними ночами я гонялся по дому за слепнями и убивал их — потому что жужжание сводило меня с ума. У меня тогда еще не выработалось упорство, необходимое для серьезной работы.

"Ноль К" Дона Делилло

— А каков ваш распорядок сегодня?

— По утрам я работаю на печатной машинке. Пишу часа четыре, а потом отправляюсь на пробежку. Это помогает "стряхнуть" с себя один мир и войти в другой. Деревья, птицы, изморось — прекрасная интерлюдия. Днем я возвращаюсь к работе — часа на два-три. Снова погружаюсь в книжное, абсолютно прозрачное время, ход которого совершенно не заметен. Никаких перекусов или кофе. Никаких сигарет — я уже давно бросил курить. Вокруг должно быть тихо и пусто. Писатель усердно добивается уединения, а потом всячески растрачивает его впустую: глядит в окно, читает случайные статьи в словаре. Чтобы настроиться на рабочий лад, я смотрю на фотографию Борхеса — замечательный портрет, который прислал мне ирландский писатель Колм Тойбин. Лицо Борхеса на темном фоне: невидящие глаза, широкие ноздри, натянутая кожа, удивительно живой, словно разукрашенный, рот, на лице печать сурового восторга; он напоминает шамана, который вот-вот заговорит с духами. Конечно, я читал Борхеса, хоть и далеко не все, но ничего не знаю о том, как он работал. Судя по фотографиям, он был человеком, который времени зря не терял ни у окна, ни еще где-нибудь. Я стараюсь уйти за ним из летаргического, пассивного мира в параллельную Вселенную волшебства, искусства и прозрений.

— Вы храните черновики?

— Да. Лучше, чтобы они были под рукой: всегда есть вероятность, что мне понадобится какая-нибудь фраза, что написана в самом низу страницы, лежащей неизвестно где. Черновики — это физическое воплощение писательского труда. По ним, например, видно, сколько нужно было приложить усилий, чтобы выправить конкретный абзац. Или как невероятно объемны и многословны рукописи до редактуры. Первый черновик романа "Весы" занимает десять небольших папок. Мне важно, что все они лежат у меня дома. Я чувствую связь с этим текстом. Это законченная книга, завершенное изложение опыта на бумаге. Сейчас мне гораздо легче, чем раньше, выбрасывать из текста целые страницы. Раньше я старался оставлять фразы, искал способы сохранить абзац или предложение — например, переставлял их. А теперь стараюсь избавляться от всего лишнего. Выбрасывать понравившийся фрагмент почти так же радостно, как сохранить его. Не думаю, что стал извращенным или бесчувственным автором — скорее, поверил в то, что гармония текста восстановится сама собой. Инстинкт строгой редактуры сродни вере. Я чувствую, что некоторые фрагменты текста можно переписать лучше, даже если у меня пока нет тому доказательств.

— Спортсмены — баскетболисты, футболисты — часто используют выражение "быть в форме". А есть ли какая-нибудь "писательская форма", которой вы добились?

— Есть "писательская форма", к которой я стремлюсь. Другой вопрос, как ее достичь. Я говорю об автоматическом письме, о парадоксе, находящемся в центре писательского сознания. Сначала стремишься к контролю и дисциплине. Хочешь закалить волю, подстроить под себя язык, подстроить под себя мир. Контролировать поток импульсов, образов, слов, лиц, идей. Но есть и другое тайное желание. Хочется свободы. Хочется заблудиться в языке, стать его гонцом, его посланником. Творческий успех подразумевает потерю контроля. Она сродни экстазу, который довольно часто можно испытать во время работы при столкновении с совершенно неожиданными комбинациями слов, с подтекстами, возникающими словно из ниоткуда. Но все это происходит в рамках фразы или предложения; на целые абзацы, периоды или страницы этот эффект не распространяется — стало быть, поэты испытывают такой экстаз куда чаще, чем романисты. В романе "Конечная зона" несколько персонажей играют в тач-регби во время снежной бури. Ничего особенно экстатического или волшебного в этой сцене нет. Она написана простым языком. Но этот фрагмент из пяти-шести страниц писался импульсивно, без малейших пауз или размышлений.

— Какой вы представляете свою аудиторию?

— Когда я сижу за печатной машинкой, образ воображаемого читателя — это последнее, о чем я думаю. У меня нет аудитории; есть только свой набор стандартов. Но когда я размышляю о дальнейшей судьбе уже написанного и опубликованного текста, я представляю, как ее читает незнакомец, которому не с кем поговорить о литературе — возможно, будущий писатель, возможно, одиночка, которому книги возвращают чувство комфорта.

— Я читал отзывы критиков, которые считают, что ваши книги пишутся как раз-таки для того, чтобы вызвать у читателя дискомфорт.

— Вот оно что. Однако тому читателю, о котором мы говорим, дискомфортно еще до прочтения моих текстов. И очень. Может, ему только и нужно, что прочесть книгу, которая поможет ему понять, что он не один.

Полная версия интервью выйдет в мартовском номере Pollen Fanzine, посвященном Дону Делилло.

Купить мартовский номер можно будет в магазине "Все свободны".